刃文の美しさに心奪われて・・・

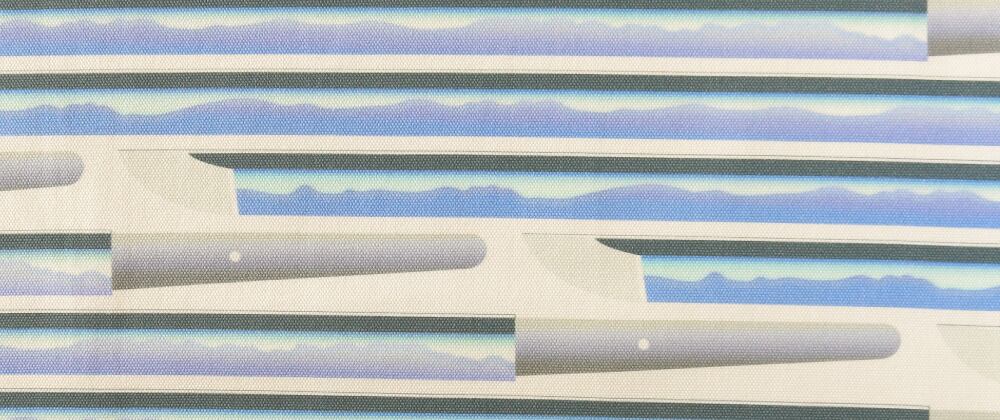

日本刀の魅力の一つ、「刃文(はもん)」。

刀を作る工程で、高温から一気に冷やすことで生み出される模様のことです。

模様にはさまざまな種類がありますが、美しい刃文は鍛え抜かれた刀の証であり、作り手の個性や技術力を知る手がかりとも言えます。

「刃文deボーダー」は、この「刃文」の美しさにスポットを当て、刀をボーダー風のデザインに仕上げました。

実際の刀ではあり得ない配色も、布だからこそできること。

ゆったりのたりのたり~~~と続く曲線を楽しんで下さい。

※美しい「反り」も日本刀の特徴ですが、仕立てやすさ等を考慮し、刀身そのものは直線的なデザインにしています。

桑名は「村正」作刀の地

桑名は全国的にも有名な刀匠「千子村正」の一派が作刀を行っていた場所です。

刀工達に関する資料は多くはありませんが、現在も村正屋敷跡とされる場所や、千子派の誰かのものと思われる墓石が残っています。

刀工・刀鍛冶と言うと、山奥の小屋で一人で刀を打っている仙人のような長い髭の人をイメージする方もいるかもしれません。(私だけでしょうか)

実際は過酷で危険な作業ですし、とても一人でできることではありません。

また、一振の刀が完成するまでには刀工以外にも研師や鞘師等、数多くの職人の手を経ています。(時代とともに分業が進んだと考えられます。)

本来は武器であるこの美しい工芸品と技術を後世に残していくためには、多くの人の力が必要であることが分かります。

景色の端にはいつも山並みがあった

「刃文deボーダー」の中に描かれている刃文のなみなみ模様。

実は私にとって身近な風景を織り込んでいます。

それは、「鈴鹿山脈」。

三重県と滋賀県の間を南北に走っている山脈です。

桑名市と接してはいませんので、近くの山のような木々の緑が見える近さではなく、薄っすら空の色をもらったような青い山並みが遠くにある、という距離感です。

刀をモチーフにしたデザインを作るにあたり、「自分が作刀するとしたらどんな刃文を描きたいか。」ということを考えた時に、この地元の風景が思い浮かびました。

視界の端に遠く山並みが見える環境の中で育ってきましたので、平野の解放感には憧れますが、山のない景色は何となく落ち着かない気分にもなったりします。

今も昔もこれからも

「千子村正」と一桑名市民の私。

時代、性別、作り手としての格、すべてにおいて異なります。

そんな中で共通点を見出すとすればやはり「この場所で何かしら作っている」ということしか思い当たりません。

「作る」という作業は、それが美術品であれ実用品であれ、作り手の考え方を示す行動のように思います。

作品を通して自己を表現し、そこに喜びを感じる。

そのこと自体は素人玄人、上手下手、時代や性別、年齢を超えて共感し合えるのではないでしょうか。

もっともっと自由に、ここでしか出会えないハンドメイド資材を。

ショップを訪れてくださった方々が楽しいひと時を過ごせるような、ちょっと特別な商品をご用意して、これからもお待ちしております!

注)刃文deボーダーはtano tano fabric 独自のデザインにより作成したものであり、現存する千子派作品とは一切無関係です。